12月21日に備中の史跡巡りを行った。

総社市黒尾には、日本百名城の一つ、鬼ノ城(きのじょう)があるが、新山廃寺は、鬼ノ城の手前の新山にあった山岳寺院の跡である。

鬼の釜は、鋳鉄製の釜であるが、昔鬼ノ城に棲んでいた伝説の鬼・温羅(うら)が使った釜だという伝承がある。

鬼の釜は、元々新山山中の湯釜谷にあったものを、享保七年(1722年)十月に村人がここに運んだものと言われている。

現在の鬼の釜は、底が壊れているが、村人が運んだ時に壊れたとも言われているそうだ。

この鬼の釜は、平安時代末期に東大寺大勧進職に就任した俊条坊重源(しゅんじょうぼうちょうげん)が、住民のために寄進したものとされている。

平安時代には、既に新山には新山別所(新山寺)という山上伽藍があった。

重源は、新山寺に立ち寄って、浄土堂を修繕したとされている。この鬼の釜は、その際に重源が、住民のために作った湯屋に設置した湯釜ではないか。

当ブログ令和3年1月17日の「湯迫山浄土寺」の記事のとおり、重源は、備前の湯迫山浄土寺にも庶民のために湯屋を設置している。

重源が設置したものだとしたら、鬼の釜は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて鋳造された約800年前の湯釜になる。

新山寺は、戦国時代に尼子氏が新山寺の南にある経山城を攻撃した際に焼亡した。

鬼の釜の脇には、弘法大師を祀った大師堂があった。

この大師堂は、新山寺が廃寺となった後に建ったものだろう。

後に訪れた鬼ノ城ビジターセンターには、新山廃寺の地図が展示されていた。

地図を見ると、鬼の釜の背後の新山に、新山寺の伽藍があったようだ。

また、鬼の釜の南東の谷間に大門があったようだ。

現在も大門の礎石が残っているという。

私は、大門跡のある谷間の道を歩いた。

大門跡の谷間に下りる道の脇に、宝篋印塔やその残欠があった。

右側の宝篋印塔は形からして江戸時代のものだが、左の二基の残欠は、ひょっとしたら古いものかも知れない。

まだ新山寺があった頃のものかも知れない。

さて、谷間に下りて大門跡の礎石を探したがなかなか見つからなかった。

道の東側は休耕田だが、藪や草に覆われて、地面が見えなくなっている。

道の脇にようやく礎石らしいものを見つけたが、これが礎石なのかどうかは分からない。

石の上には、苔の生えた土が載っているが、石の上面は平らなようだった。

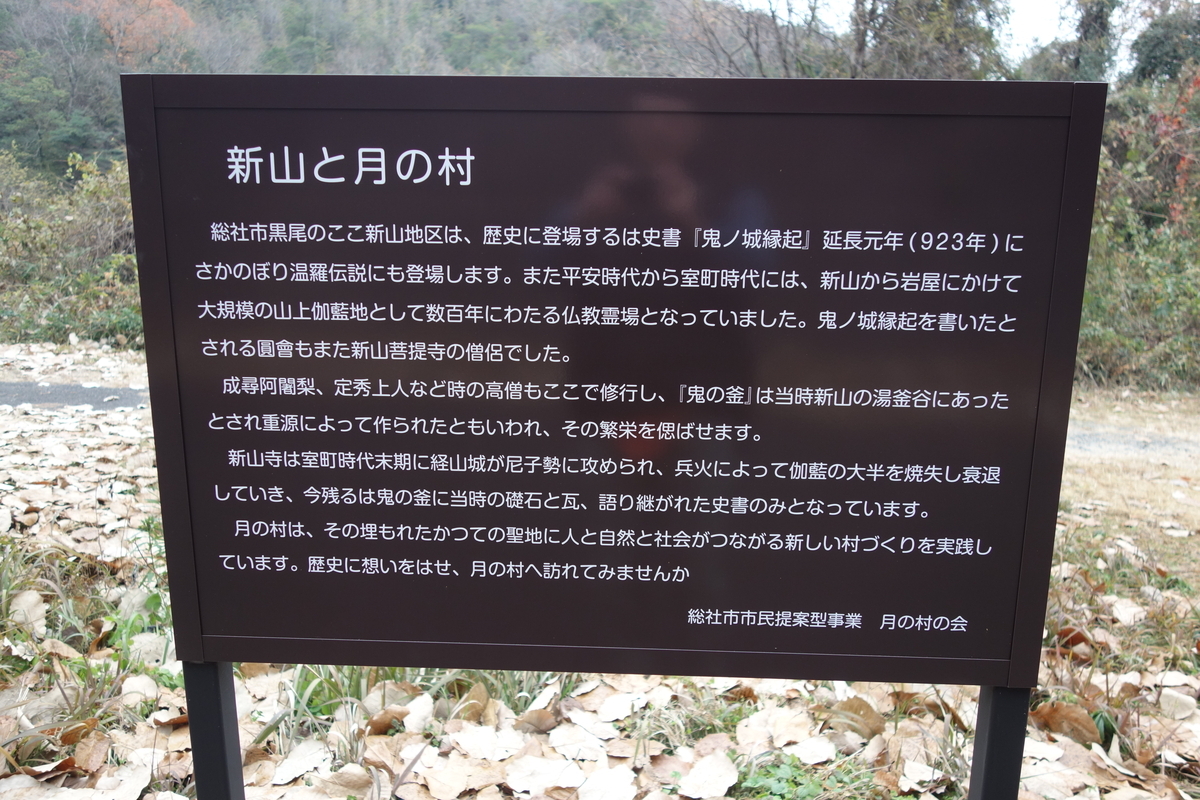

鬼の釜から歩いて坂を上がったところに、空き地があり、そこに新山廃寺についての説明板が建っていた。

延久三年(1071年)には成尋阿闍梨が新山寺で百日修行をしたとされ、念仏聖の定秀上人もこの地で入寂したという。

この説明板の向かいの山裾に、かつての新山寺の跡に建つ山王神社への登り口がある。

この道を行くと、途中朽ちた土塀がある。土塀から右の道に入る。

右の道を行くと、石塁のようなものが土の中にあった。これが新山廃寺の遺構なのかどうかは分からない。

更に進むと、山王神社の鳥居がある。

この鳥居の左側に、かつて鬼の釜があった湯釜谷方面に行く道があったが、関係者以外立入禁止の看板があったので行けなかった。

鳥居を潜って直進すると、半ば崩れた石段が始まった。

この参道の途中には、古瓦が沢山落ちている。新山廃寺で使われていた瓦だろうか。

更に進むと、山王神社が見えてきた。

この山王神社は、元は新山廃寺の鎮守で、新山寺が廃絶した後も残ったものかも知れない。

山王神社の手前には、石に囲まれた土壇がある。

かつてここに建っていた拝殿が、老朽化のために倒壊してしまったのだろう。

境内の西側には、その拝殿のものと思われる廃材が山積みになっている。

廃材の奥の峰の上は、新山廃寺の地図によれば、重源が修繕した浄土堂が建っていた場所である。

繁栄を極めた山上伽藍も、あっけなく失われる。

どんなものも、時の風化には勝つことは出来ない。

新山廃寺は、諸行無常の理(ことわり)を、身をもって教えてくれていると言ってよい。