皇子神社の参拝を終えて、一山越えて三都半島の東岸に出た。

今までは三都半島の西岸を南下したが、今度は東岸を北上することになった。

次なる目的地は、小豆島町二面長崎にある「長崎のしし垣」である。長崎のしし垣は、江戸時代中期から後期にかけて、イノシシなどの獣類による農作物被害を防ぐために作られた土壁である。

自転車を漕いで長崎の集落に近づいた。グーグルマップでは、集落の西側の山中にしし垣があるよう表示されているが、しし垣への登り口が分からなかった。

長崎のしし垣への登り口

私が路上でスマホを使って、何とかしし垣への登り口を書いた記事を探そうとしているところへ、白い軽四に乗った地元の年配の女性が通りかかり、車の運転席の窓を下して、「何かお探しですか」と親切に声をかけて下さった。

私が、困った顔をして、「しし垣への道が分かりません。知りませんか」と言うと、女性は目に見えて顔色を曇らせた。

そして、呆れ顔で、「しし垣なんて、行ったって何にもあらへん」「あんなところ行ってどないするん」「そんな大したもんやあらへん」「第一そんな自転車で行かれへん」「山の上にあるんや」「だいぶ上がらなあかんのやで」と矢継ぎ早におっしゃった。

長崎のしし垣への道

私が、女性の制止にめげずに、「この辺の山の上にあるんですよね。どこから入ればいいんですか」と尋ねると、女性は遮るように、「そんな道あらへん」「行ってそれこそイノシシでも出たらどないするん」「まあ万里の長城言う人もおるけど」「しし垣やなんて」と留まることなく話し始めた。

私は女性から道を聞き出すことを諦めて、「何とか探してみます」と返答したが、女性はそれには答えずに、正面を向いて、「しし垣なんて、あんなところ・・・」と独り言を言っておられた。

私は、試しに長崎の集落のバス停の前にある、山に入って行く舗装路を登ってみた。

真っ直ぐ行くと、途中で道が二股に分かれた。長崎のしし垣への案内板が地面に落ちていた。矢印に従って左折したら、果たして「長崎のしし垣 入口」と書いた看板があった。

女性は教えて下さらなかったが、これが長崎のしし垣に至る道である。

長崎のしし垣入口

看板の左側の藪の中に入ると、道が続いている。藪の中の道を進むと、左手にしし垣が現れた。しし垣は延々と続いている。

しし垣の高さは最高部で約1.6メートル、幅約0.6メートル、長さ約200メートルである。山の上にある土壁は、成程ミニ万里の長城と言えなくもない。

長崎のしし垣

小豆島には、古来から鹿、猪、猿が多数生息し、住民は獣害に悩まされてきた。

江戸時代中期から、島民たちは獣害から畑を守るために、石や土で垣を作った。

垣の総延長は約120キロメートルに及んだという。長崎のしし垣は、その遺構の殆どが残っている貴重なものであり、小豆島町指定有形民俗文化財となっている。

長崎のしし垣

壁は堅そうだが、粘土で出来ているらしい。

途中、垣に穴が空いている箇所がある。風化してこうなったのだろうが、面白いアクセントである。

しし垣に空いた穴

しし垣は、畑を獣害から守るために出来たものだが、現在のしし垣の両側は森林である。昔は、このどちらかに畑が広がっていたのだろう。

しし垣

しばらく進むと、木々がまばらになり、行く手が明るくなった。海が見えた。しし垣の終点は、海が見える絶景ポイントであった。

花崗岩が崩れて出来た乾燥した地面と青い海のコントラストは、まるでエーゲ海のような風光であった。

しし垣の終点

内海湾

ここからは、内海湾が見渡せる。Uターンして、逆からしし垣を眺めても、乙なものであった。

しし垣

私は、年配の女性の心配にかかわらず、猪には遭遇しなかった。

人が地元の名所を何かと卑下するのは良くあることだ。年配の女性は、長崎のしし垣を卑下していたが、これは全国的に見て珍しい遺構である。

しし垣

人からの攻撃を防いだ城跡は、日本中に残っているが、獣害を防ぐための土壁など、そうそう残ってはいない。

いいものを見学することが出来た。

長崎の集落から、香川県道251号線を北上し、小豆島町石場の集落に入る。

石場の海岸に、大坂城築城用残石がある。

大坂城築城用残石

この辺りは、元和六年(1620年)の江戸幕府による大坂城再築の第一期工事の際、石垣用の石材が採石され、積み出された港であった。

この地は、柳川藩主田中筑後守忠政が採石を行っていた。

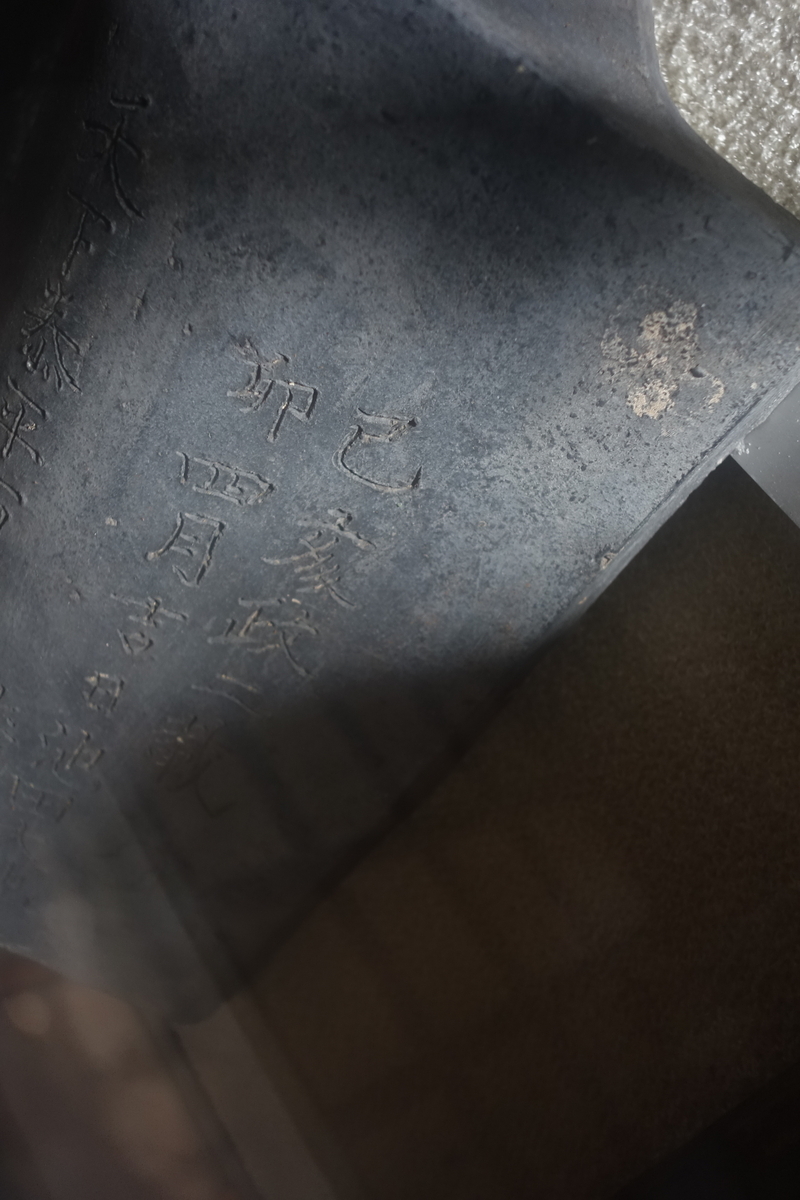

残石には、田中筑後守を表す「田ちくこ」の刻印がある。

「田ちくこ」の刻印

この「田ちくこ」の刻印は、現大阪城の西外堀南西の櫓台付近の石垣からも確認されている。

現在の大阪城は、江戸幕府が西国の要として再建したものである。

小豆島の石が、長年日本の西の鎮守府だった城の石垣を成している。

そう思うと、石垣を運んだ小豆島の周囲の青い海も、大阪城の一部のような気がする。