今日は、岡山城の外周を紹介する。

今岡山県立図書館の建つ場所は、かつては岡山城二の丸の一隅で、榎馬場と呼ばれる広場であった。ここで藩士の乗馬の練習などが為されたのであろう。

岡山県立図書館の東側に石垣が残っているが、この石垣は、外下馬門の跡である。

この石垣の大きさからすると、かなり立派な門があったのだろう。

ここから真っ直ぐ北に行くと、内下馬橋があった場所に至る。今はコンクリート製の橋が濠に架けられている。

内下馬橋跡を渡って本丸内に入ると、内下馬門跡の石垣がある。

内下馬門跡の石垣には、巨石が多数使われている。

当時の大名は勢威を示すため、居城の石垣に巨石を使った。岡山城の石垣の巨石は、瀬戸内海に浮かぶ犬島から切り出したものであるらしい。

内下馬門跡を通って本丸内に入ると、本段と中の段の石垣が目に入る。

よく見ると、不明門の下の石だけが色が違う。昭和41年の再建時に組み直されたものかも知れない。

中の段の西側に回ると、そこだけ毛色の異なる石垣がある。小早川秀秋が城主だった時代に築かれた石垣である。

関ケ原戦後、小早川秀秋が城主だった時代に築かれた石垣は、丸みを帯びた石が積まれ、石の間の大きな隙間が小さな石で埋められている。そのすぐ側に池田氏の時代の石垣が接しているが、方形の石垣が割合緊密に積まれている。

このように緊密に積まれた石垣は、江戸時代の石垣の特徴である。私は、古い時代の大らかな石垣の積み方が好きだ。

さて岡山城本丸の西側には、かつて石山と呼ばれた小高い丘がある。今は丘の上は駐車場になっているが、かつてはここに宇喜多直家が築いた石山城が建っていた。

石山城本丸跡には、未だ石垣が残っている。邑久郡から進出してきた直家が、岡山平野支配の拠点とした場所である。

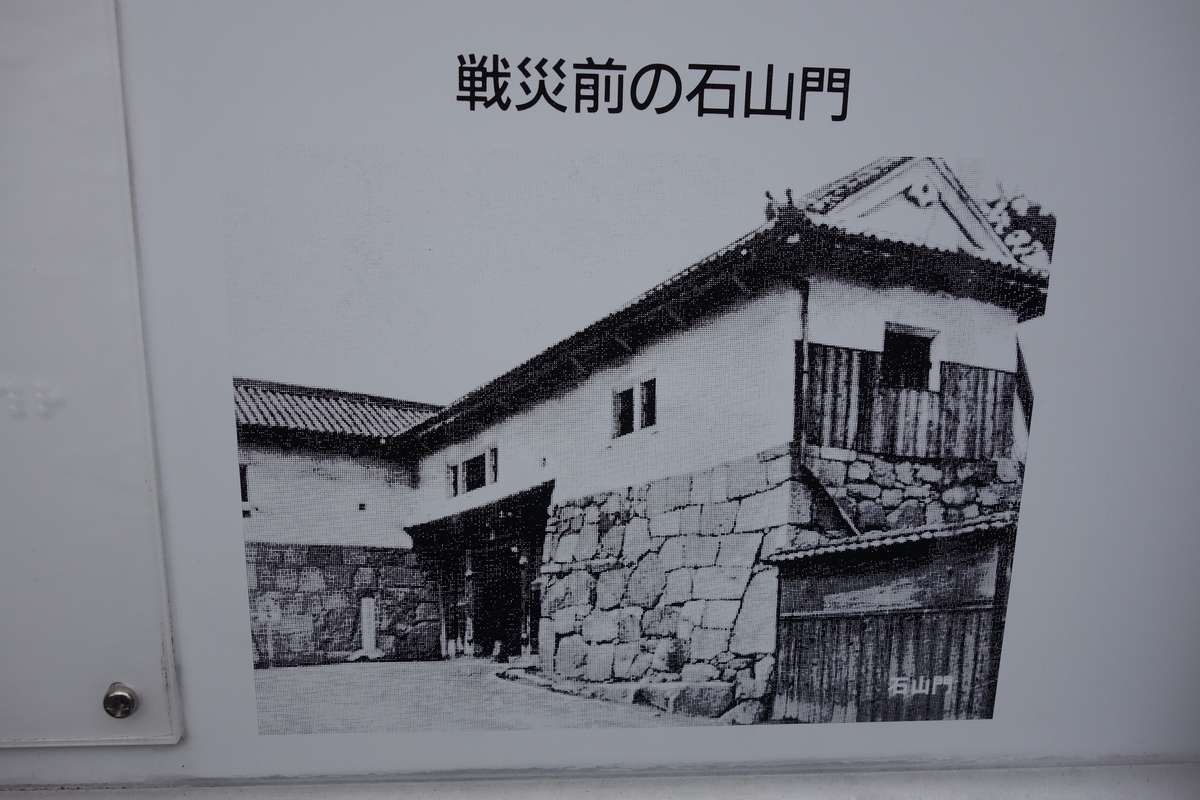

石山城本丸跡の南側には、烏城みちと呼ばれる東西道が通るが、烏城みちを西に行くと、昭和20年まで存在した石山門の跡がある。

石山門は、廃城となった富山(とみやま)城の大手門を移築したものと伝えられている。西丸の石垣とその南側の方形の石垣の上に渡り造られた櫓門であった。

石山門は、明治時代の廃城の後も取り壊されず残され、天守と共に国宝に指定されたが、昭和20年6月29日の岡山空襲で焼失した。

石山門跡の西丸側の石垣が赤茶色に変色しているが、これが空襲で焼けた跡とされている。

石山門を燃やした炎が舐めた痕だろう。空襲の凄まじさを物語る。

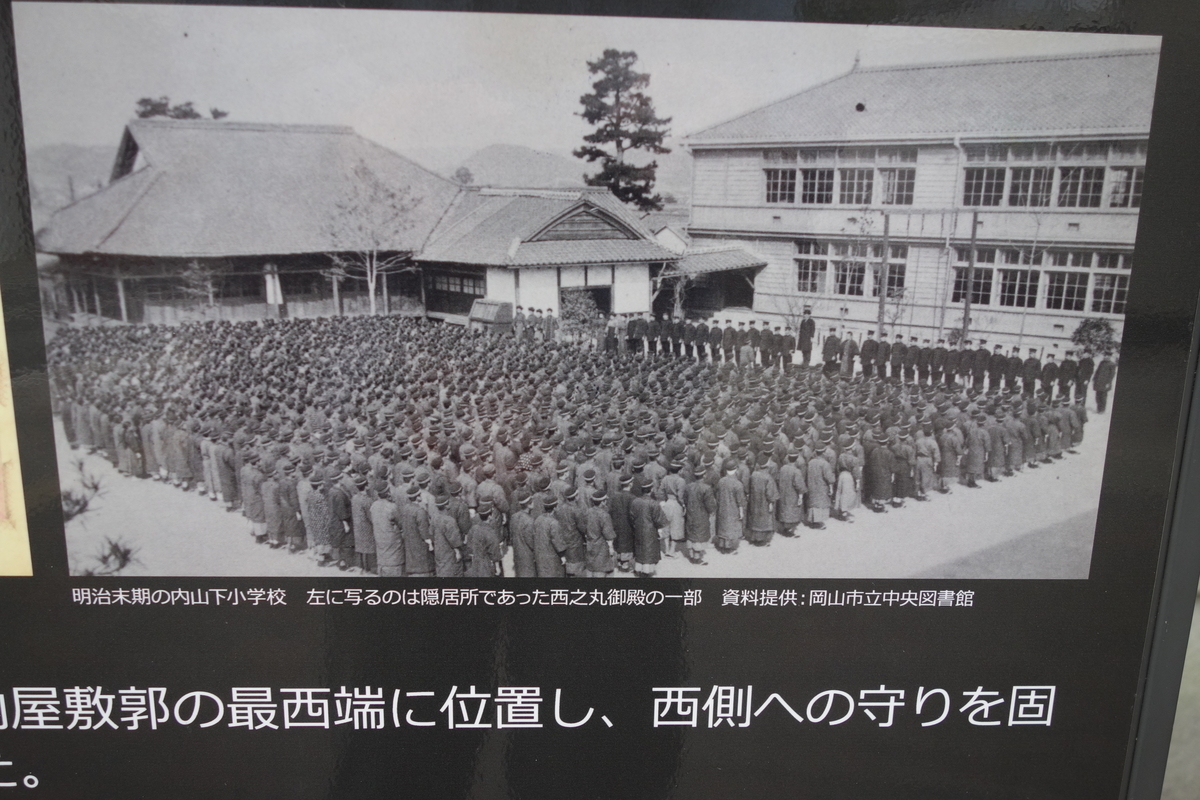

石山城本丸跡の西側にあった西丸は、二の丸の最西端となり、岡山城の西側の守りを担っていた。跡地には、平成13年に廃校となった内山下(うちさんげ)小学校の建物が建っている。

岡山藩藩主池田光政公は、寛文十二年(1672年)に隠居して、西丸を隠居所とした。御殿を建て、泉水のある小庭園や花壇をしつらえた。

内山下小学校が建ってからも、昭和初期まで校庭に御殿の一部が残されていた。

旧校庭内には、今も隠居所の庭園跡が残っているらしい。

西丸の西側に回ると、国指定重要文化財の西手櫓がある。丁度ビルの間の駐車場に面していて、外観を眺めることが出来る。

西手櫓は、池田光政の父である池田利隆が、慶長八年(1603年)に建築したものである。

岡山城の中で、国指定重要文化財に指定されているもう一つの建物、月見櫓より更に古く、現存する岡山城の遺構の中で最も古い建物である。

日本の城で、かつての遺構がほぼ現存するところは珍しい。名古屋城や江戸城も木造での再建が取り沙汰されている。

その地域のシンボルとされるのは、お寺や神社よりも、城である。日本の都市の大半が、江戸時代に城を中心にして町造りされた証左であろう。

これからも日本各地に残る城を訪れていきたい。