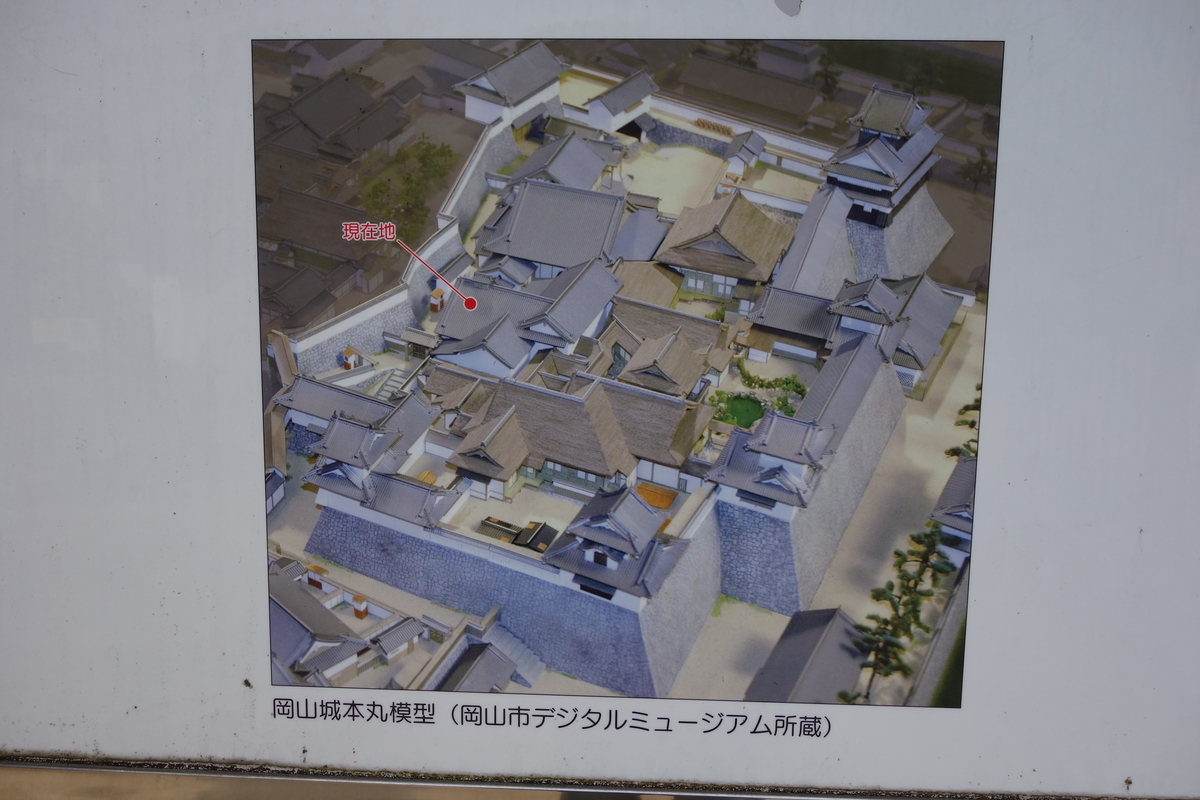

岡山城の本丸は、本段と中の段で構成されている。天守が建っている最も高い場所が本段で、そこから一段低い場所が中の段である。

中の段には、岡山藩の政務が行われていた表書院があった。

明治2年の版籍奉還により、岡山藩は消滅し、岡山城は陸軍省が管理することとなった。

陸軍の施設としては、表書院などの建物は邪魔なだけで、岡山城の建物群は、明治15年には天守、月見櫓、石山門、西手櫓以外全て取り壊されてしまった。

明治時代に陸軍省の管轄になって、建物が取り壊された城は、日本全国に多数ある。今の感覚で考えれば、明治の人達は何で貴重な文化財が破壊されることに反対しなかったのだろうと思うが、当時からすれば、お城などは旧時代の政務庁舎くらいの認識しかなかっただろう。現代人が、古ぼけた県庁の建物を解体するのに何も感じないのと同じで、当時の人達は、お城がまさか将来文化財として尊重されるようになるとは考えなかったことだろう。

さて、現在の中の段には、かつての表書院の間取りが再現されている。

かつての間取りが石で囲われて再現されているのだ。

上の写真のアングルで見ると、廊下門の上屋が、表書院から天守までの廊下の役割を果たしていたのがよく分かる。

ところで、現代の中の段の地下には、宇喜多秀家が築いた時代の岡山城の石垣が埋まっている。

平成5年の発掘により、中の段地下から宇喜多秀家時代の石垣が見つかった。その後の史跡整備事業により、宇喜多時代の2か所の石垣が見学出来るようになった。

江戸時代に積まれた石垣よりは、隙間が多いように感じられる。

宇喜多秀家の時代の本丸は、現在より小さかったようだ。池田忠雄が岡山藩主だった1630年ころに、中の段の拡張工事は完了し、宇喜多時代の石垣は地下に埋もれた。

もう一箇所、宇喜多時代の石垣の西側部分が露出され公開されている。

宇喜多時代の石垣の上層は、現在の地表から1メートル以上地下にある。池田氏の時代に、城の建つ岡山に相当盛り土をして嵩上げしたのが分かる。中の段を拡張しなければ、大規模な表書院を建てることが出来なかったからだろう。

また、中の段には、表書院が建っていた当時の泉水が復元されている。

実物の泉水跡は、地下に埋められ、保存されている。水が漏れないように、池の底に漆喰を貼り、北東の井戸から備前焼の土管を使って水を引き入れていたらしい。

中の段の西側には、北から順番に月見櫓、数寄方櫓、伊部櫓、大納戸櫓が建っていた。この中で現存しているのは、月見櫓だけで、他の櫓は明治時代に取り壊された。

また、数寄方櫓と伊部櫓の間と、伊部櫓と大納戸櫓の間には、多門櫓という長い2階建ての櫓が建っていた。

多門櫓の建っていた石塁の上に立って下を見下ろすと、岡山城西側の濠と岡山の市街地が目に入る。

濠の対岸の民家の下には石垣があるが、あれも岡山藩時代に築かれたものだろうか。江戸時代の石垣の上に家があるというのは、贅沢なことだ。

城と言うと、戦う城としての側面ばかりクローズアップされるが、江戸時代の城は藩庁としての役割を果たしていた。言うなれば、行政機関と司法機関の庁舎だったわけだ。

統治を行うには、組織というソフトだけでなく、組織を入れる建物つまりハードが要る。江戸時代の城は、そのハードであり、そこで働く武士たちは、行政職員であった。お城は、戦闘用の要塞というだけでなく、膨大な事務処理が行われた庁舎だったという視点も必要だと思われる。