次は、ミレイ作の「オフィーリア」である。

オフィーリアは、シェイクスピアの「ハムレット」に出て来る女性で、ハムレットに冷たくあしらわれて、発狂して川に落ちて死んだ。

ミレイは、時代物の衣装を着た女性を浴槽に浮かべて写生し、イギリスの田舎の草花の中に描いた。

一つ一つの草花に意味があるらしい。

ルソーの「蛇使い」は、ルソーが母親から聞いたインド旅行の話に想を得て描いたものだ。

黒い蛇と蛇使いが印象的な、幻想的な作品である。

この時代の絵画は、単なる写実を離れて、想像の世界を描いたものが多くなる。

ギュスターブ・モローの作は、今のアニメーションのイラスト画に通ずるものがある。

「まぼろし」は、サロメが祝宴の席での舞の褒美として、ヨハネの首を所望するところを描いたものだ。

人間は物質的に豊かになると、現実世界を超えたものを想像するようになる。

ヨーロッパ人も、このころには物質的に豊かになったようだ。

クリムトの作品も、同様のロマンティシズムに溢れている。

クリムトは、ラヴェンナの教会で観たモザイクを一つのきっかけとして、黄金様式という黄金を多用した作品を描くようになった。

この作品も、その一つである。

圧巻の展示は、ダヴィッドの「皇帝ナポレオン1世と皇后ジョゼフィーヌの戴冠」である。

皇帝となったナポレオンが、皇后となった妻ジョゼフィーヌに戴冠する場面を描いたものである。

原作の実物大に復元された本作は、かなり大きなものである。

これほどの大作を、破綻なくまとめた技量は大したものである。

注文者のナポレオンは、この作品をいたく気に入ったそうだ。

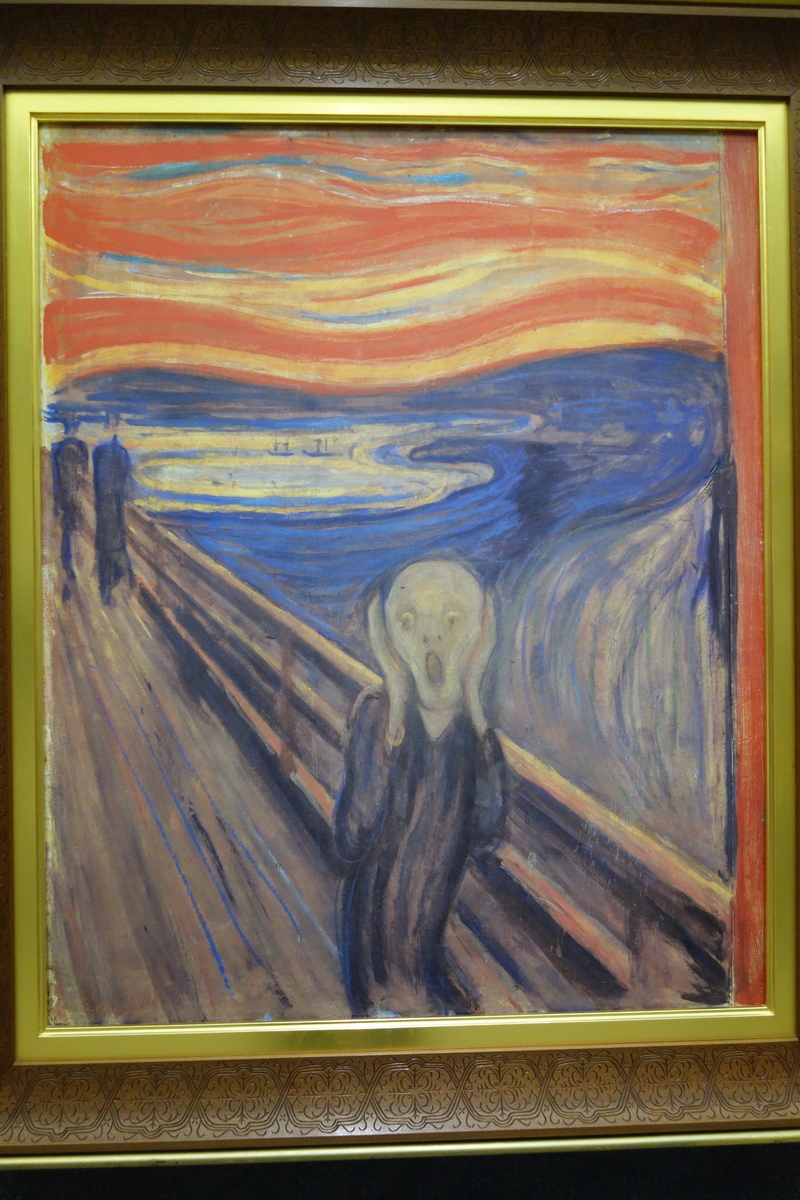

次のムンク「叫び」は、当館で記念撮影する人が最も多い「人気作」である。

ムンクが、思わず恐怖に叫びだしたくなるような自己の精神的不安を描いたものである。

ムンクは悲痛な気持ちでこの作品を描いたのだろうが、その気持ちと裏腹に、世界中で不思議と愛されている作品である。

同じムンクの「マドンナ」も、どことなく心穏やかでない作者の気持ちを写している。

赤い帽子を被って、恍惚とした表情となったこの全裸の女性は、聖母マリアではないだろう。

このモデルの女性が何者かは分からぬが、ムンクは、モデルの女性に永遠の生命を与えたと言えよう。

さて、ここからは、20世紀以降の現代絵画を紹介する。

モディリアーニは、転地療養先の南仏ニースで出会った若い小間使いを描いた。

瞳のない小間使いは、どことなく疲れた表情のように見える。

スペインに生まれたピカソは、20歳で芸術の都パリに行く。

彼の「自画像」は、20歳の自分を描いたものである。

大切な友人が自殺して世を去った後に描いた自画像である。

背景の暗い青色が、彼の苦悩の深さを物語る。

シャガールの「イカロスの墜落」は、シャガールが90歳近くになって描いた作品である。

イカロスは、ギリシア神話に出て来る神様で、太陽に挑んだ罪で最後は海に墜落するのだが、シャガールが描いたイカロスは、シャガールの故郷のヴィテブスクの村人の上に墜ちようとしている。

故郷の人々は、どこか楽し気である。

ヴィデブスクは、第二次世界大戦で荒廃したが、この頃には復興していたそうだ。

人々が希望を抱いて生きている様子は、この世に生きていて最も目にしていたいものである。